Пути православия

О причащении на Пасху и в период Пятидесятницы

23 апреля

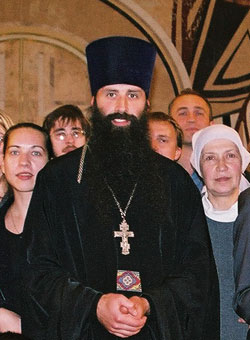

Священник Валентин Уляхин, доцент кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета.

Священник Валентин Уляхин, доцент кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета.

Вопрос о причащении мирян в течение всего года, и особенно на Пасху, на Светлой седмице и в период Пятидесятницы, многим представляется дискуссионным. Если ни у кого не вызывает сомнения, что в день Тайной Вечери Иисуса Христа в Страстной Четверг мы все причащаемся, то о Причастии на Пасху есть разные точки зрения. Сторонники и оппоненты находят подтверждение своим доводам у разных отцов и учителей Церкви, указывают свои pro et contra.

Практика Причастия Святых Христовых Тайн в пятнадцати Поместных Православных Церквах изменяется во времени и пространстве. Дело в том, что эта практика не является догматом веры. Мнения отдельных отцов и учителей Церкви разных стран и эпох воспринимаются как teologomene, то есть как частная точка зрения, поэтому на уровне отдельных приходов, общин и монастырей очень многое зависит от конкретного настоятеля, игумена или духовника.

Во время поста вопросов не возникает: мы все причащаемся, сугубо готовясь в посте, молитве, в делах покаяния, на то и десятина годичного круга времени — Великий пост. Но как причащаться на Светлой седмице и в период Пятидесятницы? Читать дальше >

Великая Пятница: день нашего спасения

22 апреля

Пятница Страстной Седмицы, Великая Пятница – воспоминание Святых и Спасительных Страстей Христовых. В этот день Сам Господь принес Себя в жертву за грех мира.

О Страстях Христовых подробно рассказывают все евангелисты, поэтому богослужения этого дня насыщены соответствующими чтениями.

Утреня Великой Пятницы с чтением 12 фрагментов Евангелий, посвященных Страстям Христовым, обычно совершается накануне вечером (по уставу должна совершаться в ночь с четверга на пятницу). Между Евангелиями читаются и поются стихиры и антифоны, основными мотивами которых являются предательство и сребролюбие Иуды, отпадение иудеев, величие Страстей Христовых.

В Великую пятницу никогда (кроме совпадения с этим днем праздника Благовещения) не совершается Литургия. Вместо нее утром совершаются Царские Часы со чтением паремий (фрагментов из Ветхого Завета), Апостола и Евангелия. Читать дальше >

Христос – на крест, а мы – по магазинам?..

18 апреля

О чем повествует каждый день Страстной недели, и как лучше провести эти дни, наша беседа с иереем Константином Кобелевым, клириком храма Святителя Николая в Бирюлёве, старшим священником храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме.

— Отец Константин, как бы Вы выразили то состояние, которое должно наступать в человеке с приходом Страстной недели?

— Я бы назвал это состояние молитвенно-внимательным. Но одно дело быть предельно внимательным к своему морально-нравственному состоянию, а другое – и умом понимать все, что происходит в эти дни. Господу мы должны молиться всем своим существом. Как тело состоит из отдельных членов, так душа состоит из многих составляющих: ум, память, эмоции. Нам нужно хорошо знать, чему посвящен каждый из дней Страстной. Читать дальше >

Почему верующие боятся критики?

14 апреля

Критика Церкви – почему верующие воспринимают ее так болезненно и часто предпочитают закрыть глаза на горькую правду?

На самом деле православные боятся, когда критикуют Церковь. Отдельные редкие представители Церкви относятся к критике спокойно, иногда даже доброжелательно.

Но в основном верующие боятся. И оттого срываются в ответ на крик и на обиды. Кричат на разных языках, от незамысловатого «сам такой!» до интеллигентного «вам не хватает компетентности». Крик – основное настроение реакции на критику. Кто общался с православными в ЖЖ и на форумах, тот это знает.

Оппонент бьет сразу наотмашь, или переходит тут же на личности… Обвинения собеседнику «еретик», «обновленец», «филокатолик» – сыпятся с частотою междометий. Итог дискуссии легко подводит приговор «жидомасон»…

Такая картина рисуется не только в интернете. Официальную церковную печать делают люди все-таки образованные и сдержанные, а вот в околоцерковной прессе нравы те же. Обвинения и анафемы, бывает, летят и с амвонов – там, где можно было бы в ответ на критику обойтись всего лишь укоризненной улыбкой… Читать дальше >

Не бояться говорить об ошибках

13 апреля

Что значит общество? В России сегодня нет единого общества, и у людей нет общих ориентиров. Общество дезориентировано в понимании всего – и прошлого, и настоящего и будущего. Кто-то считает своими корнями культуру соцреализма или советского общества; кто-то стремится во что бы то ни стало отыскать в глубинах веков образ Святой Руси; других интересует исключительно западная культурная среда.

Потеряна некая фундаментальная идентичность народа. Среди жителей России бытуют диаметрально противоположные представления о правде, честности и истине, которые сосуществовать могут с большим трудом.

В нашем обществе нет единства, а есть масса разрозненных групп. Одной из них является церковное сообщество. На сегодняшний день это наиболее консолидированное и наиболее адекватное своему происхождению, так сказать, конгениальное сообщество. Оно само себе принадлежит. И тем самым вызывает совершенно особенную реакцию людей, в него не входящих. Читать дальше >

Покаяние: сосредоточьтесь на одном грехе – и боритесь с ним

11 апреля

Как часто надо причащаться? Строгая привязка причастия к исповеди – всегда ли правильно? Как научиться не перечислять грехи привычным списком, а каяться всем сердцем?

Об этом – интервью с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма Сорока Севастийских Мучеников, главным редактором журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь», отцом 9 детей.

Об этом – интервью с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма Сорока Севастийских Мучеников, главным редактором журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь», отцом 9 детей.

— Отец Максим, есть ли смысл в очередной раз перечислять свои грехи на исповеди, когда сознаешь их только умом, без сердечного сокрушения, и понимаешь, что и дальше опять не сможешь удержаться? Откуда вообще берется это сердечное сокрушение, покаянный плач, о котором так много написано в духовной литературе?

— Для начала отсылаю всех к замечательной книге Владимира Воробьева, которая так и называется «Покаяние. Исповедь. Духовное руководство». В этой книге прекрасно написано, как правильно относиться к исповеди в современных условиях, в условиях, когда все мы уже пришли к пониманию необходимости частого причастия. Причастия не раз в год, не три раза в год, а гораздо более частого. Читать дальше >

А было ли воцерковление?

30 марта

Тема расцерковления обсуждается в православной блогосфере довольно часто. И вроде бы уже всё сказано, добавить нечего. Но мне кажется, критический объём высказываний (критический — это после которого что-то начинает меняться в жизни) ещё не достигнут — а потому рискну внести в тему свои «пять копеек».

Тема расцерковления обсуждается в православной блогосфере довольно часто. И вроде бы уже всё сказано, добавить нечего. Но мне кажется, критический объём высказываний (критический — это после которого что-то начинает меняться в жизни) ещё не достигнут — а потому рискну внести в тему свои «пять копеек».

Начну с того, что под словом «расцерковление» обычно понимают три разных явления — но мешают всё в одну кучу.

Во-первых, расцерковление — это когда человек уходит из Православной Церкви, достаточно громко хлопая дверью. Причём уходит вовсе не обязательно в атеизм или в иную религию. Он может по-прежнему называть себя православным, но Церковь ему более не нужна. «Храм не в брёвнах, а в рёбрах» — вернее, здесь доведение этого принципа до абсурда. Понятно, что ничем хорошим такое хлопанье дверьми не кончается — утратив связь с Церковью, человек некоторое время тешится иллюзией «Бога в душе», но потом возникают иные интересы, и вера если и не исчезает полностью, то впадает в некий анабиоз. Это я о разрыве именно с Церковью, а не с Православием — переход в иные религии и культы тема отдельная. Читать дальше >

О неосуждении

22 марта

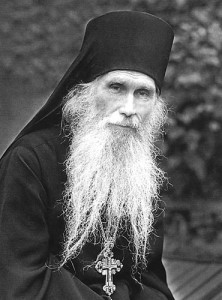

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего!

Такие молитвенные прошения Церковь возносит ежедневно Великим постом, чтобы Господь очистил нас от греха осуждения ближних, ибо нет среди нас греха более распространенного, нежели этот. Осуждать ближнего, осмеивать и укорять его за недостатки и слабости, видеть и открывать в поступках своего собрата одно худое и низкое есть всеобщая слабость человеческого рода. Всюду один другого судит и осуждает. И при этом столь всеобщий и повсеместный сей недуг или вовсе не считается грехом, или считается грехом не важным.

Церковь же многократным повторением молитвенного воззвания преподобного Ефрема к Богу желает привести нас к сознанию серьезности и опасности греха осуждения и вызвать в нас решительное намерение оставить сей грех. Осуждать ближнего за его поступки и действия значит браться не за свое дело, предвосхищать суд Христов. Право судить людей принадлежит одному только Богу. Читать дальше >

Эпидемия осуждения

18 марта

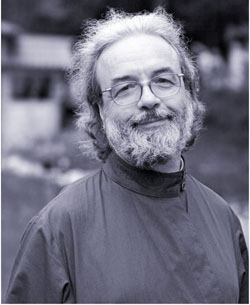

О грехе осуждения – протоиерей Александр Ильяшенко

Один из наиболее распространенных сегодня грехов – осуждение. Если говорить медицинским языком, то это даже не эпидемия, а пандемия, то есть всеобщее заболевание. Все мы присваиваем себе то, что принадлежит только одному Господу Богу. Господь – всеправедный Судия, Господь – всеведущий Судия, Господь все знает, все ведает. Господь учитывает все мельчайшие обстоятельства. И все смягчающие обстоятельства Он принимает в рассмотрение для того, чтобы нас помиловать.

Один из наиболее распространенных сегодня грехов – осуждение. Если говорить медицинским языком, то это даже не эпидемия, а пандемия, то есть всеобщее заболевание. Все мы присваиваем себе то, что принадлежит только одному Господу Богу. Господь – всеправедный Судия, Господь – всеведущий Судия, Господь все знает, все ведает. Господь учитывает все мельчайшие обстоятельства. И все смягчающие обстоятельства Он принимает в рассмотрение для того, чтобы нас помиловать.

Мы же, которые ничего знаем и видим только негатив, часто выносим ближним приговор, причем этот приговор окончательный и обжалованию не подлежит. И человек даже не знает, почему с ним стали холодны, почему с ним стали неприветливы, почему на него перестали обращать внимание. Никто особо и не пытается объяснить. Ничего и не объяснишь по-человечески, потому что осуждение – грех. И доказывать другому правомерность греха – это немножко странно. Читать дальше >

На реках вавилонских

16 марта

Протоиерей Андрей Ткачев

Печаль и надежда — вечные спутники истинного покаяния. Евангелие открывает бездну нашего падения, как луч света — пропасть, разверзшуюся под ногами. Но также Евангелие открывает бесконечное, как Вселенная, Божественное милосердие. Увидеть ад в своей душе — это и будет началом покаяния. Этому чувству должна сопутствовать память о всепрощении Господнем. Как сказал Силуан Афонский, «держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Печаль и надежда — вечные спутники истинного покаяния. Евангелие открывает бездну нашего падения, как луч света — пропасть, разверзшуюся под ногами. Но также Евангелие открывает бесконечное, как Вселенная, Божественное милосердие. Увидеть ад в своей душе — это и будет началом покаяния. Этому чувству должна сопутствовать память о всепрощении Господнем. Как сказал Силуан Афонский, «держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Пост уменьшает количество пищи на столе, и он же увеличивает количество молитв в богослужении, количество «псалмов, и пений, и песен духовных». Иначе и быть не должно, поскольку нужно пожертвовать чувственным удовольствием, чтобы насладиться от умной трапезы. Она вкусна, эта умная трапеза, она обильна и таит сладость в каждом отдельном куске. Но не для того, увы, кто встаёт из-за сытного обеда. Перед таким не стоит метать жемчуг. Такой не поймёт красоты в драгоценных горошинах и наступит гордо на них ногой.

Ещё до начала поста Церковь как любящая мать подкладывает нам на тарелку один за другим сладкие кусочки. Это те сладости, о которых Давид сказал: Как сладки гортани моей слова Твои! лучше мёда устам моим (Пс. 118, 103). В числе этих духовных сладостей псалом 136 й. Он написан евреями, находившимися в вавилонском плену и тосковавшими по родине. Но поскольку Церковь — это не просто музей истории, поскольку всё происходящее в ней, все звучащие слова молитв касаются нас непосредственно, спросим себя: что в этом псалме касается нас с вами? Читать дальше >